もくじ

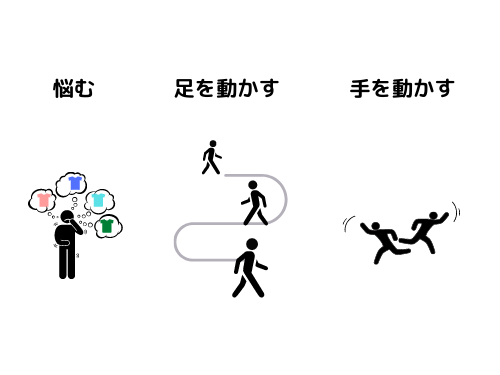

3つの行動「悩む・足を動かす・手を動かす」

あなたが家で過ごしている時、

頭・手・足にムリやムダはありませんか?

例えば…

鍵をなくすことが多い

どこから片づけたらいいかわからない

子どもの洋服が取り出しにくいなど

- 頭を悩ましていること

- 手足の動作で負荷がかかっていること

をふり返り、問題を洗い出してみましょう。

そもそも、なぜ

頭・手・足の3つの視点なのかというと…

人間は毎日、

①悩む(頭で考える)

②足を動かす

③手を動かす

と主に、この3つの行動をもって

生活しているからです。

今このブログを読んでいる時も、

頭で内容を整理し、

指でスクロールしながら読んでいるはずです。

このように人は、

常に頭・手・足を使って暮らしています。

暮らしのトリセツでは、この3つの行動に

ムダやムリがないかを洗い出し、

- スッキリと片づく家

- 家事が楽になる家づくりを紹介しています。

①頭で考えること

日常生活から余計に悩んでいることを減らしていきます。

例えばこんなお悩みありませんか?

- 洋服をいくつ減らしたら、クローゼットがスッキリ見える?

- どのタイミングで片づけたら、きれいな家をキープできる?

- 卵ってまだ冷蔵庫にあったっけ?

誰しも一度はこうした悩みをもつことがあると思います。

このような悩みには、

「一定のルールを決めたり、モノを一括管理できるようなリストを作ること」

同じ悩みが繰り返されないための仕組みを作ることで、

こうした悩みは徐々に減っていきます。

例の解決策はのちほど!

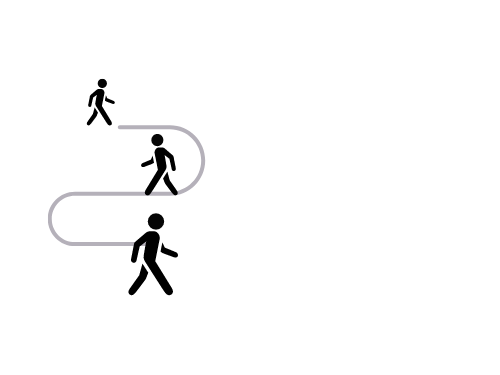

②足を動かす

足を動かすとは、つまり歩行距離のこと。

動線には家事動線/生活動線の2種類がありますが、

家事動線なら、

料理や洗濯、掃除をする時に移動する距離。

生活動線なら、

食事、身支度、入浴の時に移動する距離。

ものの配置を考える時には、この2つの動線を考える必要があります。

- 1階のリビングで遊ぶ子どものおもちゃを、2階の子ども部屋に置いている

- 水回りで使う調理道具をコンロ下に収納している

- 入浴後、着るパジャマや下着を各部屋のクローゼットに収納している

こうした動線に意味があればいいのですが、

そうでなければ、このような例は動線が長く、散らかる原因になります。

解決策はのちほど!

③手を動かす

足を動かすのが歩行距離に対し、

「手を動かす」とは、手を使う範囲のこと。

このような使いづらい収納していませんか?

収納棚に扉を開いて…文房具入れの引き出しを開けて…

袋から封筒を取り出す…

1枚の封筒を取り出すのに

ここまでで3つのムダな動作があります。

手間が多いことで、

モノを取り出すまでに時間がかかるし

元の場所にモノを戻すのも億劫になりますから

散らかりやすくなります。

- ティッシュやトイレットペーパーの外袋を外さないままにしてある。

- 毎日使うキッチンばさみを食器棚の奥の引き出しにしまっている。

- クローゼットの引き出しに靴下をごちゃまぜに置いている。

引き出しにものを入れる時の向きや配置など

ほんの少しの工夫で改善ができます。

解決策はのちほど!

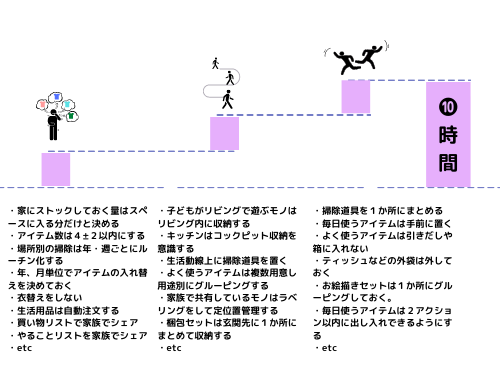

3つの行動を改善すると、家事が時短になる

では、次にムリやムダがある場合は

どのように解決すれればいいのかをお伝えします。

①悩むを減らす策

- 洋服をいくつ減らしたら、クローゼットがスッキリ見える?

- どのタイミングで片づけたら、きれいな家をキープできる?

- 卵ってまだ冷蔵庫にあったっけ?

②足を動かすを減らす策

- 1階のリビングで遊ぶ子どものおもちゃを、2階の子ども部屋に置いている

- 水回りで使う調理道具をコンロ下に収納している

③手を動かすを減らす策

- ティッシュやトイレットペーパーの外袋を外さないままにしてある。

- 毎日使うキッチンばさみを食器棚の奥の引き出しにしまっている。

- クローゼットの引き出しに靴下をごちゃまぜに置いている。

ほんの一例にすぎませんが、

片づけの4原則を習得すれば、

アイディアがひらめくはず。

3つの行動を改善して自分時間を最大化させる

人生の正体は時間です。

頭・足・手の3つを効果的に働かせて

人生という貴重な時間を

自分にとって有意義なものに変えていきましょう。

こうした家づくりの工夫は些細なことに思われるかもしれませんが、

工夫があるのとないとでは家の快適さも時間の使い方も変わります。

3つの視点をもって、

ムリやムダを減らす工夫をしていけば

その分だけの自由な時間や心のゆとりがうまれます。

3つの視点で工夫するときに大切なこと

1.生活行動を振り返る

「どんな家事に時間をとられているか?」

「いつも片付いていないのはどこか?」など、

意識して過ごすと問題点が見つかりやすくなります。

2.家族の意見を聞く

自分だけじゃなく

家族が不便に思っていること聞いてみましょう。

3.トライ&エラーを繰り返す

改善は1日にしてならず。

失敗をかさねてこそ、

成功に近づくことができます。

基本的な考え方がわかったところで

次は、4つの原則についてお話します。